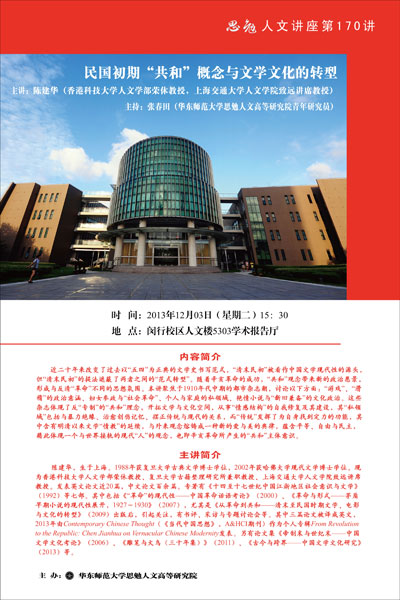

主题:民国初期“共和”概念与文学文化的转型

主讲:陈建华(香港科技大学人文学部荣休教授,上海交通大学人文学院致远讲席教授)

主持:张春田(华东师范大学思勉人文高等研究院青年研究员)

时间:2013年12月3日(星期二)15:30

地点:闵行校区人文楼5303学术报告厅

主办:华东师范大学思勉人文高等研究院

内容简介:

近二十年来改变了过去以“五四”为正典的文学史书写范式,“清末民初”被看作中国文学现代性的源头,但“清末民初”的提法遮蔽了两者之间的“范式转型”。随着辛亥革命的成功,“共和”观念带来新的政治愿景,形成与反清“革命”不同的思想氛围。本讲聚焦于1910年代中期的都市杂志潮,讨论以下方面:“游戏”、“滑稽”的政治意涵、妇女参政与“社会革命”、个人与家庭的私领域、艳情小说与“新旧兼备”的文化政治。这些杂志体现了反“专制”的“共和”理念,开拓文学与文化空间,从事“情感结构”的自我修复及其建设,其“私领域”包括与暴力绝缘、治愈创伤记忆、摆正传统与现代的关系,而“传统”发挥了为自身找到定力的功能,其中含有明清以来文学“情教”的延续,与外来观念熔铸成一种新的爱与美的典律,蕴含平等、自由与民主,藉此体现一个与世界接轨的现代“人”的观念,也即辛亥革命所产生的“共和”主体意识。

主讲简介:

陈建华,生于上海。1988年获复旦大学古典文学博士学位,2002年获哈佛大学现代文学博士学位。现为香港科技大学人文学部荣休教授、复旦大学古籍整理研究所兼职教授、上海交通大学人文学院致远讲席教授。发表英文论文近20篇,中文论文百余篇。专著有《十四至十七世纪中国江浙地区社会意识与文学》(1992)等七部。其中包括《“革命”的现代性——中国革命话语考论》(2000)、《革命与形式——茅盾早期小说的现代性展开,1927-1930》(2007),尤其是《从革命到共和——清末至民国时期文学、电影与文化的转型》(2009)出版后,引起关注,有书评、采访与专题讨论会等。其中三篇论文被译成英文,2013年由Contemporary Chinese Thought(《当代中国思想》,A&HCI期刊)作为个人专辑From Revolution to the Republic: Chen Jianhua on Vernacular Chinese Modernity发表。另有论文集《帝制末与世纪末——中国文学文化考论》(2006)、《雕笼与火鸟(三十年集)》(2011)、《古今与跨界——中国文学文化研究》(2013)等。