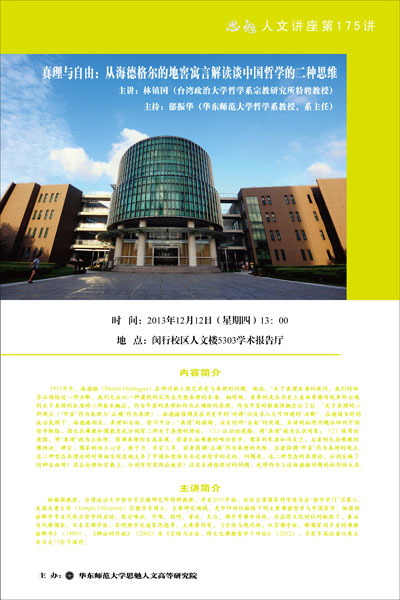

主题:真理与自由:从海德格尔的地窖寓言解读谈中国哲学的二种思维

主讲:林镇国(台湾政治大学哲学系宗教研究所教授)

主持:郁振华(华东师范大学哲学系教授、系主任)

时间:2013年12月12日(星期四)13:00

地点:闵行校区人文楼5303学术报告厅

主办:华东师范大学思勉人文高等研究院

内容简介:

1933年冬,海德格(Martin Heidegger)在研讨班上探究存有与真理的问题。他说:“关于真理本质的探问,我们的回答必须经过一种决断。我们无法以一种漠然的沉思去思想真理的本质。相对地,重要的是在历史上直面希腊传统里所出现的关于真理的本质的二种基本概念:作为开显的真理和作为正确性的真理。作为开显的根源性概念让了位。”关于真理的二种观点(“开显”作为真理与“正确”作为真理),海德格强调其在历史中的“对诤”以及吾人无可回避的“决断”。在德国当时的政治氛围下,海德格指出,真理和自由,密不可分:“真理”的抉择,决定何种“自由”的实现。本讲则拟将问题拉回到中国哲学脉络,指出在佛教和儒教里也分别有二种关于真理的理论:(1)认识论进路,将“真理”视为认识对象;(2)体用论进路,将“真理”视为主体性,强调真理的自我显现。前者包括佛教的唯识哲学、儒家的朱熹和冯友兰,后者则包括佛教的佛性论、禅宗,儒家的陆王心学、熊十力、牟宗三等。前者强调“正确”作为真理的思维,后者强调“开显”作为真理的观点。这二种型态真理论的对诤相当程度地主导了中国和整体东亚近世哲学的走向。问题是,这二种型态的真理论,分别反映了何种自由观?其在伦理和宗教上,分别有何实践论效应?这是本讲想探讨的问题,也将作为上述海德格问题的批判性反应。

主讲简介:

林镇国教授,台湾政治大学哲学系宗教研究所教授,并自2011年始,出任台湾国家科学委员会“哲学学门”召集人。美国天普大学(Temple University)宗教学系博士。主要研究领域,是中印对比脉络下的大乘佛教哲学与中国哲学。他借助诠释学等当代西方哲学的启迪,探讨唯识、中观、因明、量论、天台、禅学等佛学传统。亦在跨文化对比的脉络下,兼治当代新儒家、日本京都学派、宋明理学及道家思想等。主要著作有:《空性与现代性:从京都学派、新儒家到多音的佛教诠释学》(1999)、《辩证的行旅》(2002)及《空性与方法:跨文化佛教哲学十四论》(2012),另有多篇论着以英文及日文刋行于海外。