著名汉学家、海德堡大学资深教授Rudolf G. Wagner(鲁道夫•瓦格纳)于2013年6月4日在华东师范大学闵行校区人文楼5303学术报告厅以“玄学中的哲学修辞”为题做了学术演讲。此讲座为思勉人文讲座第143讲。思勉人文高等研究院副院长、哲学系教授陈赟主持讲座。哲学系刘梁剑、潘德荣、翟灿等老师及校内外师生80余人聆听了这场用汉语进行的学术报告(英语PPT)并参与了交流和讨论。

陈赟教授首先代表思勉高研院对瓦格纳教授应邀前来演讲表示诚挚的感谢,接着对到会师生扼要介绍了瓦格纳教授的研究成果及其在国际汉学界的地位影响:瓦格纳教授历任海德堡大学汉学系和东亚研究中心主任、欧洲汉学学会(EACS)主席及“欧洲中国研究数字化资源中心”主任。他的研究视野具有鲜明的跨地域跨文化的特点,治学的跨度也相当大:囊括古典汉学和玄学哲学研究以及中国近现代历史、上海城市文化史和中国文化史方向的研究。前一个方向的研究成果集中体现于他的几部王弼研究:1、The Craft of a Chinese Commentator: Wang Bi on the Laozi. Albany: SUNY Press (2000);2、Language, Ontology, and Political Philosophy: Wang Bi’s Scholarly Exploration of the Dark (Xuanxue). Albany: SUNY Press (2003);3、A Chinese Reading of the Daodejing: Wang Bi’s Commentary on the Laozi with Critical Text and Translation. Albany, NY: State Univ. of New York Press (2003)。后一个方向的成果主要是他对近代中国政治、历史、文化及公共空间的系列研究:1、Reenacting the Heavenly Vision: The Role of Religion in the Taiping Rebellion (1984);2、The Contemporary Chinese Historical Drama: Four Studies (1990) 等等。由于在国际 汉学研究领域做出的杰出贡献,瓦格纳教授荣获1992年的德国最高科研学术奖“莱布尼茨奖”,并在1995年入选柏林科学院院士。作为德语世界的首席汉学家,他是美国哈佛大学“费正清东亚研究中心”长年客座研究员,目前出任海德堡大学“亚洲与欧洲”研究中心主任,并与中国大陆多家高等学府及海内外的汉学研究机构保持着积极的研究合作关系。

瓦格纳教授此次通过思勉人文讲座带给校内外听众的演讲题目是“玄学中的哲学修辞”。他本人在古典汉学研究与中国古代经典翻译工程中用力至深,这个问题的探讨凝聚了他主攻30年的王弼思想研究的相关发现和研究成果。他在本次演讲中以王弼的《老子注》、《周易略例》等文本为例,深入浅出地向听众讲授了魏晋玄学家在其经典诠释中所开创的哲学修辞学方法,指出如链体风格(IPS)、如“夫”作为首虚词的语法功能,都是注释家所创造的消除歧义的修辞学工具,所以必须要把它们作为“无言”的哲学论证来认识。修辞在这里的首要功能并不是美文或激发情感,而是去除歧义。

由于经学本身的传统和历史的距离,中国古代哲学留下的思想财产例如魏晋的经典注释文本,今天在它们无比简洁的“无言的”状态中,对我们再次构成了诠释学的思想挑战。因此瓦格纳教授站在西方古典汉学家的立场,在其报告的引论部分反复强调经典诠释学任务的重要性,并把这个任务概括为一个消除文本歧义的问题。

他指出,中国古代哲学文本所采用的诗性形式(对话、格言、寓言、故事或短小散文),使它的基本面貌与19世纪西方世界中占主流地位的学院派的体系哲学文本极其不同,而概念与形式两方面都存在的这种差异,一度造成海外汉学研究界普遍存在的误解和理解障碍:似乎中国基本上无哲学系统,只有圣人的智慧。虽然欧洲一些重要的哲学家如尼采、海德格尔并不采用例如体系哲学这样的思考路径和做法,很多哲学史家的研究也不囿于体系形式的哲学,相反他们能够认识如前苏格拉底的哲学家,如诗人哲学家等等用诗、用语言,用故事作为思考路径的新颖所在,但这样的哲学家所开创的新方向,当时还没有直接影响到对中国哲学的总体情况的评判。由此在19世纪古典汉学的研究和翻译中,普遍存在着这种忽视,忽视中国哲学本身存在一种系统表述,而且把没有一致的哲学路线,误认为是这种哲学智慧的一个形式特点。所以今天来看那时的翻译工作,没有强调对哲学概念的具体分析,而是强调一个模糊“圣人之语”的概念,后果之一是翻译没有严格的标准。这样的翻译本身当然也会一样地含糊其词,很多的例子都相互冲突。加上主张文本注释和翻译必然容忍内部的歧义存在的观点,后果就是,文本不被理解——更有甚者,翻译使文本意义丧失的情况,大量出现。尽管这些汉学翻译工作以修辞学作为方法论做出过一些积极的贡献,但由于其工作模式还囿于与欧洲修辞学方法的排列比照,它无法深化。而我们在这里不但要看到,古代中国也有一样的修辞工具,可以把一个普遍的概念具体化,而且,在遇到中国思想缺乏严格的议论的某个例的情况下,我们今天是要依靠哲学诠释学来突破它。按照哲学诠释学的观点,所有的历史的作者都不会想要写一个有歧义的文本,而必然想要做一个思想首尾一致的清晰的文本,诠释家就要寻找这种一致,追求明晰的意义。

当然,我们还要注意圣人的思想遗产那里有时候是意外的情况。圣人对宇宙内部的动态理解得十分透彻,对语言的表达也有深刻的了解。他们知道语言-文辞对复杂的思想表述的边界。思想内部复杂之极。弄清思想往往要进入文本很复杂的内部结构。圣人很理解这个,所以他们使用的语言很用心,某些情况下可能用语言表达得很少很简省,如《周易•系辞》里的情况。所以他们也会使用结构性标明或用结构性演示的做法,比如在《论语》中,很多次孔子不回答问题或者直接走开,举动令人不解;又如禅宗,思想交流不再使用表面的语言的介绍,不给出回答。当语言是笨拙的工具时,就要用表演的做法:语言、活动、具体的反应,很多情况下也就是用不说、不做来回应。回答是“静默”,什么都不说。但哲学诠释学对这个“不回答”要进行基本分析,找出它的意思是什么;多样的、语言的和其他的演示,它的意思是什么。实际上,战国时代的诸子已经抓住圣人与经典中的文本的联系,他们从表面很无趣的、看似十分具体,没有什么深刻哲学含义的内容,挖出其下所有的基本哲学内涵。也就是说,“圣人之语”也好,圣人的遗产也好,无论是在文字表面还是在其实际的措辞,他们都要挖出语言下面的基本思想。所以我们的古典学诠释必须有一个历史性的读法,要从文本的表面过渡到文本的思想。如果说诸子最重要的目的是,挖出这样的文本里边的思想,并且他们认为文本的表面必然带有其下的意义。那么他们普遍使用的做法,正是注释。注释基本上要注释每一个句子,不允许出现仅仅断章取义。而是要全体注释,一致化的要求很高,这就是义理。注释家不但面临释义的竞争和挑战,以免注释不成功,被新的注释家推翻(《老子》的注释在三国时代就有60多个),注释家的根本努力是把文本的全部原本一致化,用一致的哲学的系统加以解释。所以诸子里边对经典的注释不但是形式方面的,从这方面考虑他们把具体表现出来的表面东西展开,而且在哲学方面,他们发展出了新的关键词—概念。战国时代就这样发展出新的哲学上的重要概念,如:道、德。但我们看不同的注释家,要关注不同注释家的共同意见以及不同策略。如果所有的一致意义他们都不同意,使用着同一的基本的词语却在那里各行其是;关键词一样,具体词义却不一样(具体情况不得而知,因为语境不够具体),那么这是个大问题,取消歧义的问题就变得十分迫切。

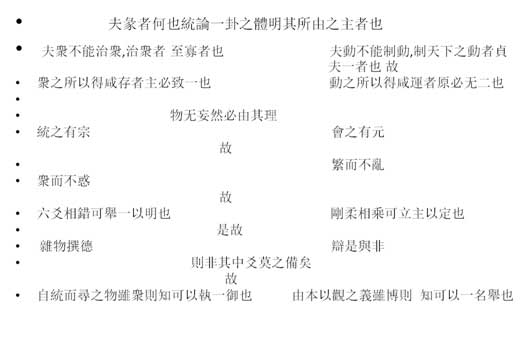

瓦格纳教授在演讲中集中介绍了魏晋玄学家王弼所创造的消除歧义的哲学修辞学技术。以自己对王弼《老子注》的结构的解释学分析结构为依托,瓦格纳指出了“链体风格”(Interlocking Parallel Style)在王弼的经典注释如《老子注》、《周易略例》中的关键地位。北京大学杨立华教授(瓦格纳王弼研究合集的汉译者)曾就这个问题提示,这种“链体风格”与我们熟悉的“骈体”诗文的对偶句式只有表面上的相同。不同于“骈体”句式往往只强调对偶句间的横向对称关系,“链体风格”在横向的对称关系之外,还要求关键语汇或思想要素的纵向连续性。瓦格纳已揭示,王弼的经典注释中常常出现的“链体风格”并不仅仅是一种文人式写作习惯,如六朝时期盛行的骈体文风,而是出于一种思想表达的需要。所谓“链体”,即两个思想要素平行交错地展开。链体风格这种结构,作为哲学修辞学手段,因此具有强有力的去除歧义的作用,因其将隐性的思想链条昭示出来。所以上述的两链结构在故事性文本中很少出现,却在有哲学特性的文本中多有出现,并有内部的具体规律。而在王弼、郭象、何晏等思想家那里,两链结构是他们共同使用的基本结构。链体风格本身在《老子》中已是典型的文体,瓦格纳教授举出王弼《周易略例》详细讲解链体风格:

在这类二维的两链结构中,c是综合性的断言,c的概念往往是综合性的,而a、b是两个相对完整的系统,有大致相同的结构可对之作出表述;传统上的经典诠释以为a、b两个句子的意义大体一致的,这个辨析不正确。因为使用两链的复杂结构,目的是取消歧义,所以在这里的做法是采取同义词和反义词这样的内部结构。实际上,正如王弼作《周易略例》和《老子注》那样,所有的魏晋玄学家,注释家郭象,何晏等,都使用链体风格这种修辞手段作为他们的哲学论证方式,因为IPS实际上是种结构性转写,其在取消语法歧义方面,效果显著:它能够区分彼此相对的思想要素,联系不同的思想链条,凸现两个平行系统内部的对应关系(相互规定,相互对照),与此同时将链体中的单独型因素(c型)呈现为综合性的表述。

接续王弼对《老子》等经典文本的链体风格及规则的哲学分析,瓦格纳教授在讲演中进入到“夫”字作为注释中的标志词的注释技巧问题,指出使用十分简短的首虚词表达原则性的观点这种修辞手段,也像链体风格那样,属于典型的“静默的”、极其简洁的哲学论证。因此我们必须要注意“夫”这个首虚词的语法功能本身经常标志一个严谨的修辞论证语境。单独的“夫”字作首虚词往往标志原则性的论点,如在王弼的《周易注》中的情况,所以也是哲学修辞学中值得注意的一类技巧。因为这个“夫”字常常作为对大范围综合性现象的一个理论论点,它后面说的东西是原则性的,人所共知的。虽不是新的但却是人们共同同意的、公认的论点和原则。当然,“夫”这个字有其发展史。甲骨史上,周朝、战国时“夫”字指三个不同的词汇,我们有方法分开这三个不同的词,如根据其句中位置。但首虚词 “夫”当时没有稳定的情况,也有此、那的意义,后者在汉初取消,首虚词“夫”字慢慢成为原则性的,具有普遍性的论点。所以瓦格纳主张在翻译时对首虚词“夫”字可以做“过度的”翻译,也就是突出和强调,总之要将首虚词“夫”字在大多数情况下的总括意义全部翻译出来,以帮助读者了解文本观点和立场。

瓦格纳教授的古典汉学诠释方法,结合了海德堡哲学解释学派的解读原则与哈佛燕京学社的索引派立场,前者将文本与人的具有历史限度的理解活动紧密结合,后者一贯秉承坚实的实证精神,给中国学人对经典的认识带来新的启发和有力的思考促动。在讨论互动中,哲学系副教授刘梁剑,对链体风格、如“夫”作为首虚词的语法功能的论题,就现场讲演内容,与瓦格纳教授提出商榷。他倾向于坚持传统观点即首虚词“夫”的发语词功能,并提出从“夫”的引入评论的功能入手,对它的定义性特点做出解释:由于“夫”的一个功能常常是关联着后面的主题的引入,而后者可以是一个字、一个短语、若干短语(夫众,不能制寡。夫阴之所求者,阳也。),主题之后是一个评论,于是它给人的感觉是,引进了讨论,发表观点,它象是在做一个一般性的道理,但“夫”在这个论语中,不是管辖整个句子,而是关联到一个评论。这个情况应该考虑,这个解释跟引入首虚词“夫”标志句子的一般性结论状态应该不冲突。而在IPS那里,就其对消除歧义特别有帮助这点,刘梁剑老师认为,考虑到链体风格作为一个论证手段的局限性,比如其封闭型特点,可能应同时承认它修辞上的美感优势—语言本身的一种激发情感的功能在这里也许比说理的功能更强。对刘老师这两个从更多侧重修辞的情感功能方面提出的补充解说,瓦格纳教授给以积极坦率的回应,他接受以“夫”作为发语词的一个结构作为第二手的情况去对“夫”在哲学文献中标示基本的原则的情况进行补充,特别欣赏刘老师对夫字后面引进的句子成分的重要分析,认为这个辨析很有贡献,并向后学致敬。但他认为链体风格有一些挺复杂的问题,因此更倾向于坚持结构,注重原文内部的结构关系,使风格成为一个具体化,可说清楚的工具。这位世界著名的汉学家平易近人,在讨论中耐心为学生的提问做出概念方面的条理分辨,体现出大学者严谨的学风和批判的头脑。

当天讲座后,华东师大思想所所长杨国荣教授与瓦格纳教授就开展和推动思想所、哲学系与海德堡大学“亚洲与欧洲”研究中心、汉学系的交流合作进行了友好会谈。杨教授代表思想所向瓦格纳教授赠书并以东道主身份主持晚间的学者餐聚。思勉高研院副院长陈赟教授,哲学系副主任郦全民教授、前主任潘德荣教授、刘梁剑副教授、翟灿副教授等出席。