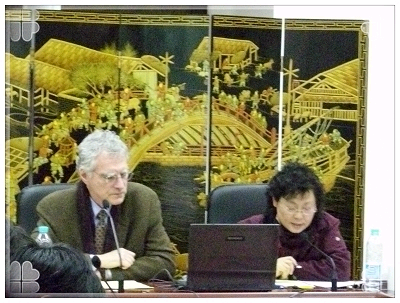

2008年12月18日下午3点半,第63次大夏讲坛在我校闵行校区思勉高等研究院报告厅隆重举行。本次讲坛由纽约大学人文科学校级教授、历史学教授托马斯•班德主讲,题目是:《纽约市和创新文化》。讲座由我校历史系林广教授主持,担任翻译的是历史系著名教授姜进老师。

班德教授1971年获得加州大学戴维斯分校获史学博士学位,不久后受聘于纽约大学,现任纽约大学人文科学校级教授(美国名牌高校中的最高级别职称)和历史系教授。1982年至1983年纽约大学人文学院代理院长,1986年至1989年和2003年至2004年任历史系主任,1995年至1998年任纽约大学人文学院院长,1996到2007年任纽约大学高级研究中心主任,2005年成为纽约大学学术顾问委员会成员。

在本次讲座中,班德教授首先比较了纽约和上海,他认为这两个城市都是国际性大都市,有很多相似之处,在文化上有很多创新之处,类似于历史上曾经的阿姆斯特丹。两者又都不是所在国的首都,在很多方面与所在国的其它地方有很大的差异。同样,这两个城市都与欧洲有着密切的联系。

接下来,教授从经济技术和文化两个方面来谈论纽约的创新文化。在这里,他选取了两个典型人物作为代表,一个是爱迪生,作为经济技术方面的代表,一位是斯德莱,作为文化方面的代表。

教授比较了纽约和波士顿,他认为波士顿由清教徒建立,宗教的氛围很浓,而纽约是由荷兰商人所建,商业氛围很浓。这就导致前者倾向于精神文化,教育发达,出现了如爱默生等著名的文学家而后者倾向于物质主义,没有哈佛大学的毕业生,但出现了爱迪生这样的人物。教授甚至认为,如果莎士比亚在世的话,他会选择纽约而不是波士顿,因为纽约为成功人士提供了一个轻松、自由的氛围。而波士顿存在特权阶层,女性地位也很低下。教授还举了一个美国女作家的例子,说这个人到了纽约之后才得以成为一个某种的书评家。教授认为,在1940年代的时候,纽约赢得了自己的声誉。如果说波士顿是“地方主义”的话,那么纽约是“世界主义”的。

教授谈到了爱迪生。他说,在19世纪末期纽约就已经成为一个像伦敦那样的大都市了,变化速度很快,有点类似于今天的硅谷。1876年纽约已经有了高层建筑,1897年出现了摩天大楼。到1909年,纽约成为了金融中心。与其它大城市不同,纽约的制造业都是小公司,没有大规模的公司。纽约又是广告中心,消费中心,有大量的所谓“旗舰店”。教授还特意提到了纽约的第五大街。他提到了爱迪生工作的小公司,认为正是与曼哈顿金融中心的结合,才产生了大量的发明和创造。教授还特意提到了爱迪生的一项伟大发明――电影。

接下来,教授提到了另一位代表人物――斯德莱。通过他创作一系列画作,可以看到纽约城的活力,与欧洲先锋派画家的想象相比,纽约才有现代艺术,是现代主义的一个样本。而正是爱迪生创造的光代表了纽约的现代主义,这些都是斯德莱创作的基础。而斯德莱后面的艺术家更是从欧洲吸收艺术转向了从美国本土吸收艺术。

最后,教授表示:纽约不是一个主题,而是各种各样文化的一种混合。

讲座持续了两个小时,最后在大家热烈掌声中,班德教授结束了他的讲座。